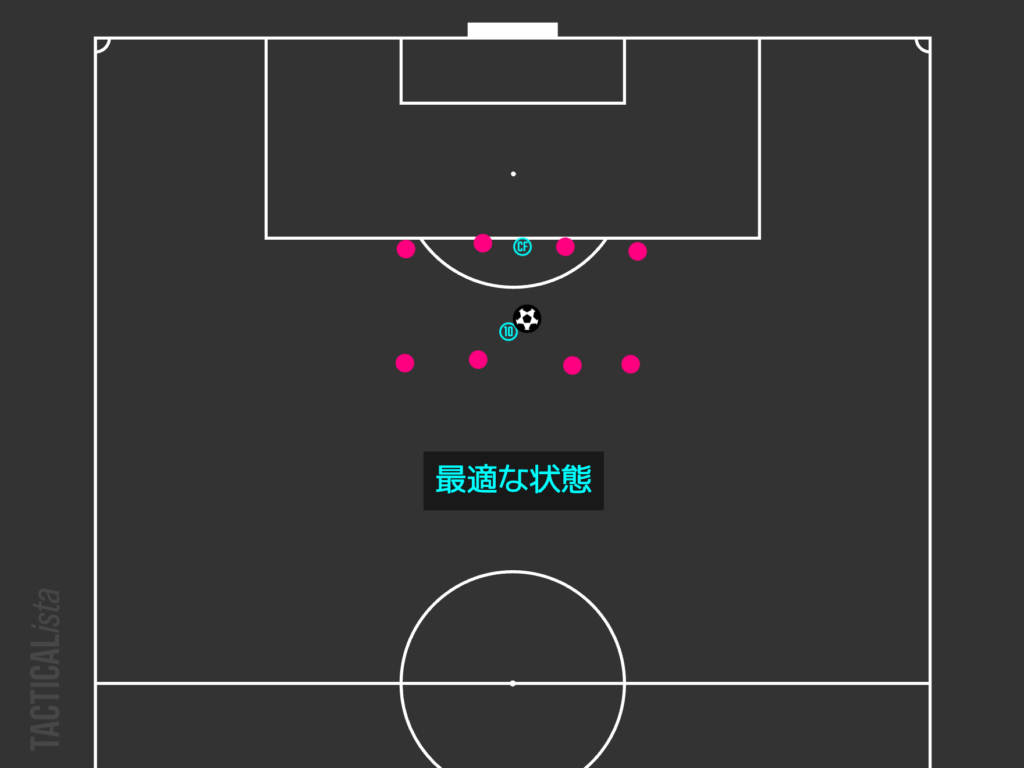

標準的な配置=最適な状態

各ポジションに最適な能力をもつ選手が配置されることで、適正な状態となりそのチームの力を最大限発揮することができます。

CFには背が大きく、ヘディングや足元の決定力に優れるストライカータイプの選手が配置され、バイタルエリアをメインにプレーするトップ下にはドリブルやキープ力に優れ、パスのうまさやミドルシュートも期待できる10番タイプの選手が配置される、といった具合に一般的にも定着している選手のタイプと配置の関係があります。

本来は各ポジションに最適な能力をもつ選手を的確に配置し、持ち場から大きく離れずそれぞれの役割を忠実にこなすことによって、チームとして最大限に力を発揮できるはずです。

つまり「標準的な配置=最適な状態」であると言えますが、流れの中ではさまざまな要因により、ポジションが入れ替わってしまうことがあります。そのような状態を「ロール(役割)のねじれ」と定義します。

たとえば、次の図のようにゴール前におけるシチュエーションでは[10番=ボールホルダー + CF=オフ]が最適な状態であります。

チーム内でもっとも足元の技術力とキープ力に優れる10番タイプの選手は、プレッシャーが厳しいバイタルエリアでこそプレーすべきであり、まさに高度なスキルが不可欠なそのエリアにおいて価値を発揮する存在です。

ブロック外のスペースが広いエリアでは、バイタルエリアほどの高度なキープ力などは要求されないため、どのポジションの選手であってもあまり差がなくボールを捌くことができるため標準的ですが、バイタルエリアなどの前方や中央のエリアなどの混戦地帯になるほど、そのチームの中で技術的にもっとも優れている選手が必要になります。

ところがCFがバイタルエリアでボールを受けてしまうと[10番=ボールホルダー + CF=オフ]という本来再現されるべき関係性を成立することができなくなってしまいます。

しかし、ポジション問わず選手の特性として足元で受けたがる傾向が強い選手が少なくないため、実際に試合を見ていてもこのような現象は頻繁に見られる光景です。

自分が主体的にプレーしようとすることで、結果としてチームとしての全体最適性や戦術性が損なわれて非効率な試合運びになってしまうのです。

ゴール前での得点能力が高いCFが低い位置になり、出し手側にいることで驚異的な存在であるはずの10番が受け手側に回ってしまうことで最適さが失われている状態になります。

もちろん、この状態でもゴールに結びつく可能性はありますが、あくまで戦術や原理原則というのは効率性を最大化することでチームの力を最大限に、安定的に発揮するため手段ですので、合理的に考えてもっとも確率の高い最適な状態をまず抑えておくことが重要であると思います。

配置の不適正さを越える合理的な戦術

ここまでは選手のタイプとプレーエリアの入れ替わりが不適正の状態になるということをお伝えして来ました。

ただし、ロールのねじれという現象が必ずしも悪かというとそういうわけではありません。

本記事で主張したいことは、標準的な状態が最適な状態であるという認識と、それをあえて崩す場合には明確な戦術的意図があるかどうかを認識することが重要であるということです。

この点を理解しないまま、無闇に流動性や可変といった要素を取り入れてしまうとピッチ上で起きている不具合を正しく把握できないばかりか、適していない対処法を行ってしまうことにも繋がります。

必ず、ポジションを動いたり、流動性が伴うような時には明確な意図とその変化による影響を考える必要があります。

例えば、3バックの状態でボランチが降りて4バックの状態になる、この時も技術的な能力に関しては大抵の場合「ボランチ」>「CB」ですので、そこでボランチが最終ラインに降りて、逆に擬似的なSBとなった端CBが上がった場合もロールのねじれが発生することになります。

しかし、このような可変を手段として何らかの戦術的な意図があるのなら、「ロールのねじれ」<「戦術」の図式が成り立ちます。

このように説明すると何か難しいことのように感じられるかもしませんが、それは普段何気なく行われているプレーでもあることです。

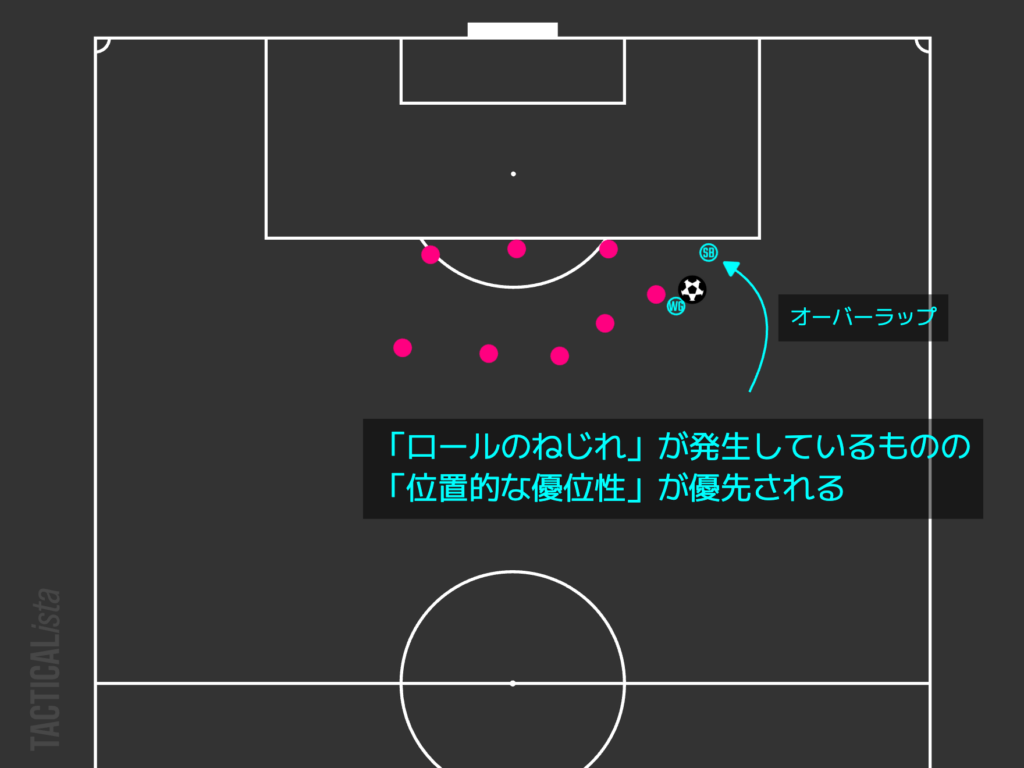

例えば、「SBのオーバーラップ」なんかもその一つです。SBは基本的にはMFやFWの選手に比べて、一部の例外的な選手を除きオフェンスのスキルは劣ることが一般的です。なので、SBがWGを追い越し、攻撃参加する時にもロールのねじれが発生します。

しかし、この時にはそうした能力とポジションの不適正を上回るほどの「位置的な優位性」の恩恵を受けられるので「ロールのねじれ」<「戦術」の図式に当てはまる、まさに合理的な戦術になり得ます。この時は「位置的」>「質的」という優先順位によってロールのねじれを越える戦術的合理性があるということです。

ただし、この時にも注意しなければならないこととして、当然ながら位置的な優位性の恩恵が受けられるという理由によって、SBの攻撃参加は合理的な戦術になりますが、その裏で本来後方に位置してカウンターに備えるべきディフェンダーが一人上がってしまっているという、ロールのねじれ状態は解消されていないという点を強く認識するべきであるということです。

この時には代わりにWGの選手が被カウンターに備えていれば、人数的な収支はプラマイ0になりますが、能力の不適正さは残っているので、ネガトラ時のカウンター対応の能力の総合値は標準時よりも弱くなっています。さらに守備の意識がまるでないようなWGであれば、そんなことお構いなしに自身もゴール前の方へ攻撃参加してしまいます。むしろこのような選手の方が多いくらいです。

なので「配置」も重要な要素であるのと同時に「能力とポジションの適正さ」も常に頭に入れておくことが重要であります。

他のポジションでも同様に事例を挙げていきたいと思います。

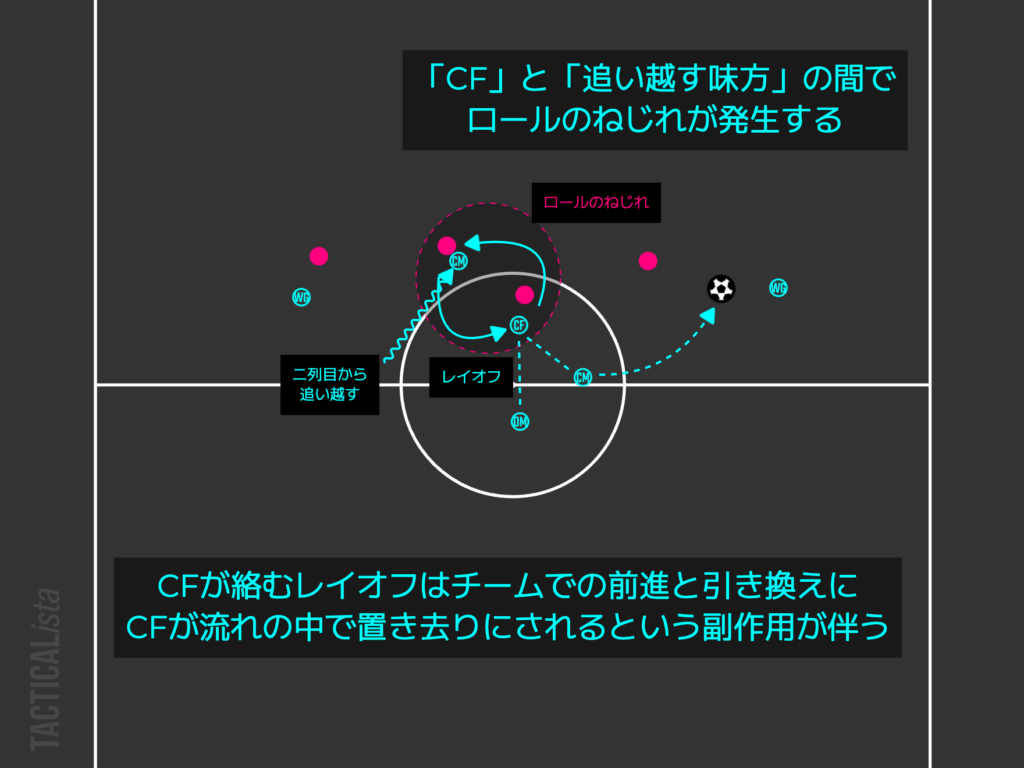

CFが低い位置でパス回しに参加したり、サイドに流れてボールを受けることに対して「0トップの動き」や「流動的」として肯定的に捉えられることがあります。

しかし、基本的にはCFは常にゴール前で備えて、味方からのラストパス、クロスを受けるなど点取り屋として仕事を果たすことが最大の役目であり、チームとしてももっとも最適な状態です。

なので、ゴールまで至る過程の中で途中でCFがボールに関与してしまうと、その分だけオフェンスの流れの中で置き去りにされてしまい、ゴール前でパスを受けることができなくなってしまいます。

例えば、CFがポストプレーやレイオフなどでパスを受けて、2列目の味方が追い越していくと、チームとしてボールを前進できるという点ではメリットがありますが、得点力の高いCFが置き去りにされ、ゴール前で待つことができず、2列目の選手がゴールに向かって最前線に位置することになり、ここでもロールのねじれが発生することになります。

つまりポストプレーやレイオフなどのCFが流れの中でパス回しに関与するプレーというのは、状況的にCF以外の選手だけではポゼッションや前進が困難である時にサポートする形で行うことで初めてメリットが上回る戦術的な動きになります。

味方がロストしそうな時には、CFとしての標準的な位置である最前線に張ったままでいるより、チームとしてロストを避けるため、前進を図るためにも降りてパス回しに関与することが優先されるというわけです。

SBのオーバーラップと同じく能力とポジションの不適正さを上回る効果が得られる時に、そのような戦術的な動きが適切な選択になります。

おわりに

ここまで「ロールのねじれ」について解説してきました。

試合で起こっている現象は、それが良い結果につながっている場合であっても、あるいは悪い結果であっても、原因と結果の因果関係が明確に整理されないまま、なんとなく理解されてしまっていることが少なくありません。さらに、その対処法についても、根拠が曖昧なまま大雑把な戦術論として語られてしまうケースが多く見受けられます。

しかし実際には、ピッチ上で起きている問題の多くは、選手の能力とポジションの適正といった、こうした基礎的な部分に起因しているものです。

普遍的な仕組みや原則を一つひとつ理解していくことが、サッカーをより深く、立体的に理解することにつながると考えています。

今後も当ブログでは、こうした視点からサッカーに関する深い考察を発信していきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント